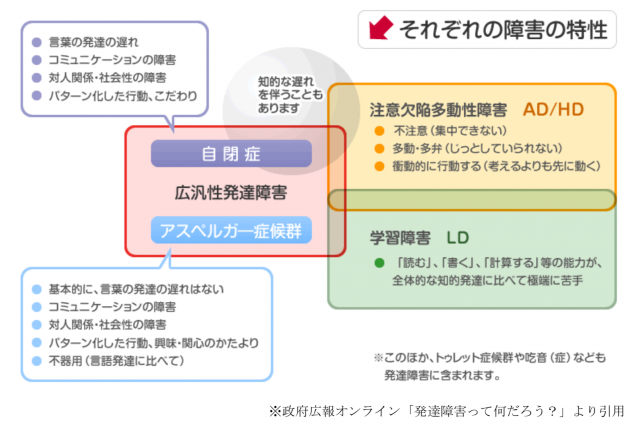

発達障害とは自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害、学習障害やこれらに類する脳機能の障害とされ、通常は低年齢において発現します。平成17年に発達障害者支援法が施行され、少しずつ「発達障害」という言葉が浸透してきましたが、以前は「知能遅れ」という偏見で一括りにされ正当な理解や支援が受けられずにいた経緯があります。

発達障害は風邪のような疾病と異なり、効果的な治療方法がありません。本人の努力や成長だけで改善するものでもありません。しかしながら、専門家による早期療養を行うことで軽減することが可能です。これには家族や教員、友人などの理解も必要ですが、支援する環境によって青年期以降の自立や社会参加も期待することができます。

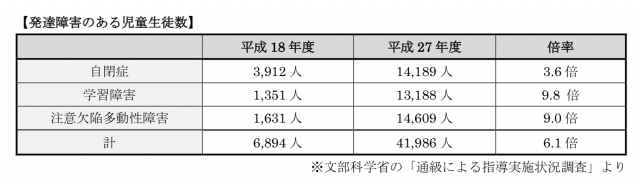

一方で、適切な早期療養を受けられず、社会へ出てからコミュニケーションに苦しむケースも少 なくありません。あなたの周りにも「空気が読めない」と感じる方がいらっしゃるのではないでしょう か。アスペルガー症候群の方は、その場の空気を読むという行為が苦手ですので、その方たちが発達障害である可能性もあるのです。これは一例であって、ご自身が“大人の”発達障害であることを自覚せずに 社会で苦しんでいる方もおられます。なぜ、このような状況になってしまったのでしょうか。次の表をご覧ください。

平成18年度から平成27年度にかけ、全体で約6倍も発達障害のある児童・生徒数が増えています。 これは、単に発達障害者が増えているのではなく、教員や家族の知識が深まり、それまでは見過ごされていた潜在的な発達障害が認知されるようになってきたということです。

問題は、発達障害を抱える児童・生徒は、発達障害者支援法が施行された当初よりも数倍多いにも関わ らず、指導する側の教員は簡単に増やすことができない点にあります。事実、多くの小学校では支援学級を担当する教員が不足し、必要十分な支援を受けられていない児童・生徒も存在しています。つまり、社会全体が発達障害に対する準備が整っていないのです。

では、いつになったら準備が整うのでしょうか。今、問題を抱えている児童・生徒に成人するまで待ってもらえばいいのでしょうか。そうではないはずです。少しでも早く支援の手を差し伸べるできです。彼らが将来、自立し社会参加できる環境作りが望まれます。

また、すでに社会人として働きながらも発達障害に苦しんでいる方もおられますし、自立することに躓いてしまっている方もおられます。彼らの自立へ向けたトレーニングや就労支援も必要なのではないでしょうか。アラドラでは、このような職業訓練と就労支援を行ってまいります。まずは、環境整備が必要と考え、ブドウ農家さんやキャベツ農家さんにご協力をお願いしました。これらの農家と連携し、栽 培方法の指導や、発達障害者にとって働きやすい環境作りを考えています。

ただし、ブドウやキャベツの栽培は、はじめの一歩に過ぎません。農業に興味のない方に、農業を押し 付けることは本意ではありませんし、本人もそれは望んでいないでしょう。私たちは、ブドウ栽培から始 め、ワイン製造などの第二次産業の整備を予定しています。就労の選択肢を増やし、発達障害があっても、自由や幸福を享受できる環境作りを進めていきたとも考えています。

しかしながら、私たちは、まだ実績のない駆け出しの組織です。皆様のご支援を無くして理想とする活動を続けることができません。活動内容につきましては、ご支援いただいた方のご連絡先を伺っておりますので、メールやウェブサイトなどを通して進捗などをご報告できる体制作りも進めていきたいと考 えています。一人でも多くの方に、私たちの活動を応援していただければ幸いです。